地球生態(tài)今年提前“超支”?

WWF提出了“一個地球”的理念,即在地球的生態(tài)邊界內(nèi)管理、分配和分享自然資本。

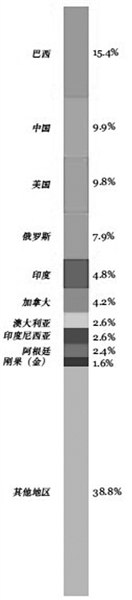

2008年,10個國家的總生物承載力占地球總承載力的60%以上。國家生態(tài)承載力按順序大小為:巴西、中國、美國、俄羅斯等。其他地區(qū)生態(tài)承載力總和為38.8%。

新聞眼

地球生態(tài)超載日再次提前

世界自然基金會(WWF)北京代表處近日公布,根據(jù)全球足跡網(wǎng)絡(luò)(GFN)測算,人類只用了不到9個月的時間就花光了2014年地球整年的生態(tài)足跡“預(yù)算”。隨著人類對自然資源消耗量不斷增加,地球超載日從2000年的10月1日不斷提前,到了今年已是8月19日。地球超載日的提出旨在提高人們對生態(tài)“超支”的認識,鼓勵大家積極采取可持續(xù)的行動。

小百科

如何計算生態(tài)足跡?

■ 概念

生態(tài)足跡就是能夠持續(xù)地提供資源或消納廢物的、具有生物生產(chǎn)力的地域空間,其含義是維持一個人、地區(qū)、國家的生存所需要的地域面積,或是能夠容納人類所排放的廢物、具有生物生產(chǎn)力的地域面積。

生態(tài)足跡用來估量承載一定生活質(zhì)量的人口,需要多大的可供人類使用的可再生資源以及能夠消納廢物的生態(tài)系統(tǒng),又稱之為“適當?shù)某休d力”。

■ 計算方法

“生態(tài)足跡分析法”最早是由加拿大兩位專家于上世紀90年代初期提出,以此來測算人類發(fā)展的可持續(xù)性。該指標將環(huán)境負荷表示為土地面積,來直觀地理解資源的有限性。例如,日常生活中的菜肉魚蛋奶等食物及木材家具等,需要依賴農(nóng)田、牧場、漁場、森林等來生產(chǎn),這些支撐生活的所有土地、水域面積的總值,就是“生態(tài)足跡”。值越高,說明人類的需求越多,環(huán)境的負荷就越重。

在生態(tài)足跡計算中,各種資源和能源消費項目被折算為耕地、草場、林地、建筑用地、化石能源土地和海洋(水域)等6種生物生產(chǎn)面積類型。耕地是最有生產(chǎn)能力的土地類型,提供了人類所利用的大部分生物量。草場的生產(chǎn)能力比耕地要低得多。

由于人類對森林資源的過度開發(fā),全世界除了一些不能接近的熱帶叢林外,現(xiàn)有林地的生產(chǎn)能力大多較低。

化石能源土地是人類應(yīng)該留出用于吸收二氧化碳的土地,但事實上人類并未留出這類土地。由于人類定居在最肥沃的土壤上,因此建筑用地面積的增加意味著生物生產(chǎn)量的損失。

地球生態(tài)超載日

“地球生態(tài)超載日”的概念由GFN及英國智庫“新經(jīng)濟基金會”提出,其理論基礎(chǔ)是“生態(tài)足跡分析”法。就像銀行對賬單可以追蹤收入與支出一樣,GFN利用其國際化的網(wǎng)絡(luò)追蹤人類對于地球自然資源的需求(即支出)和地球的生物承載力(即供給)。

地球生態(tài)超載日又被稱為“生態(tài)越界日”或“生態(tài)負債日”,是指地球當天進入了本年度生態(tài)赤字狀態(tài),已用完了地球本年度可再生的自然資源總量。剩下的時間進入了生態(tài)超載階段,人類將透支自然產(chǎn)品和生態(tài)服務(wù)。例如,2008年全球生態(tài)赤字率達50%,這意味著2008年人類需要一個半地球才能生產(chǎn)其所利用的可再生資源和吸收其所排放的二氧化碳。

不難發(fā)現(xiàn),生態(tài)超載的后果已經(jīng)在很多領(lǐng)域凸顯出來,例如水資源稀缺、荒漠化、水土流失、農(nóng)田生產(chǎn)力降低、過度放牧、森林砍伐、物種急劇減少、漁業(yè)崩潰。現(xiàn)在,大氣中的二氧化碳濃度已經(jīng)瀕臨警戒值,人類開始為他們的過度消費買單。

研究顯示,消費量、生產(chǎn)效率、人口數(shù)量、環(huán)境再生量4個因素決定了超載量。盡管科技的發(fā)展和更加集中的投入已經(jīng)推動了生物性生產(chǎn)力的增長,然而,這種增長還遠遠趕不上人口和資源需求增長的步伐。地球超載警示我們,要妥善處理人口、資源、環(huán)境和發(fā)展的相互關(guān)系,自覺約束自身行為,求得與自然的可持續(xù)發(fā)展。

熱點聚焦

我國生態(tài)足跡超載多少?

我國的生態(tài)足跡狀況面臨著越來越嚴峻的狀況。由于人口基數(shù)大,我國的生態(tài)足跡總量是30億全球公頃(指具有全球平均生物生產(chǎn)力的生物生產(chǎn)性土地和水域的面積,生態(tài)足跡的單位是全球公頃,1公頃相當于2.5英畝),高出第二位的美國8億全球公頃,占到全球生態(tài)足跡總量的1/6。

研究顯示,盡管中國的人均生態(tài)足跡低于全球平均水平,且大大低于歐美中東等國家,但已是其自身生物承載力的2.2倍,這意味著需要2.2個中國的自然資源量才能滿足需求。中國脆弱的生態(tài)系統(tǒng)正在承受著經(jīng)濟發(fā)展和不斷增長的人口帶來的雙重壓力。有專家指出,走在經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護十字路口的中國,面對巨大的人口規(guī)模和消費能力,亟需通過經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級消費結(jié)構(gòu),建立可持續(xù)的消費體系,降低龐大的生態(tài)足跡,以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

放眼天下

他國生態(tài)承載力狀況

全球不同國家間的人均生態(tài)足跡相差較大。這主要是由國家間財富和生活水平的差異造成的。其中,卡塔爾的人均生態(tài)足跡最大,2008年為11.7全球公頃,約為中國的6倍。有些國家的生物承載力很高,但是其本國生態(tài)足跡并不高。例如,玻利維亞的人均生態(tài)足跡是2.6全球公頃,人均生物承載力則高達18全球公頃。然而,只看這些數(shù)據(jù)并沒有意義,因為這些生物承載力可能通過輸出被其他國家利用了。例如,阿聯(lián)酋的人均生態(tài)足跡是8.4全球公頃,但國內(nèi)的生物承載力只有0.6全球公頃。因此,阿聯(lián)酋的居民主要依賴其他國家的資源來滿足他們的需求。

由于資源的限制原來越多,競爭也越來越大,資源豐富和資源貧乏國家的差距在未來有可能形成強烈的地緣政治影響。

如果人們都按照美國人的方式生活,人類需要3.9個地球來滿足其每年對自然資源的需求量;如果像英國人一樣生活,需要2.6個地球。如果人們都按照印度尼西亞的平均水平生活,那么全球只會消耗2/3的生物承載力。

數(shù)說天下

2/3

在1961年,人類一年只消耗大約2/3的地球年度可再生資源,大多數(shù)國家還有生態(tài)盈余。

8月19日

約從1970年起,人類對自然的索取開始超越地球生態(tài)的臨界點。1993年的地球超載日為10月22日,2003年提前到了9月20日,2013年為8月20日,到2014年已提前到8月19日。

1.5

全球生物多樣性在1970年~2008年間下降了28%,熱帶地區(qū)下降了60%。人類對自然資源的需求自1966年以來翻了一番,我們正在使用相當于1.5個地球的資源來維持我們的生活。

來源:中國環(huán)境報

- 上一篇:湖南發(fā)布循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略 2020年初步建立循環(huán)經(jīng)濟型產(chǎn)業(yè) 2014/9/1

- 下一篇:高血壓患者應(yīng)該吃什么更好 2014/8/31